VUOTI

L’apocalisse nel cinema d’animazione giapponese

di Francesco Lughezzani

Akira (1988), lungometraggio d’animazione diretto da Ōtomo Katsuhiro, è uno degli anime [1] più importanti e seminali del nostro tempo: ambientato nel 2019 in una Neo Tokyo futuristica, un anno prima dei giochi Olimpici – beffardo il parallelo con il presente – illustra lo scenario di una civiltà al collasso politico ed economico, attraversata da tumulti e violente lotte sociali. La città è stata distrutta da un evento catastrofico, un’esplosione che ne ha mutato i lineamenti e ha dato inizio alla terza guerra mondiale. Ora è una metropoli dalle architetture ancora più incombenti e mastodontiche, più simile alla Los Angeles di Blade Runner (1982) – ambientato nello stesso anno e a sua volta ispirato alle architetture della capitale nipponica – che alla Tokyo di oggi. Un enorme vuoto costituisce il cuore del suo alveare. Un’assenza, sospesa nello spazio e nel tempo, che ricorda ai suoi abitanti le ferite lasciate al paesaggio dalla violenza del conflitto.

L’apocalisse è qui più che un fantasma: è allo stesso tempo ricordo, frammento generativo e proiezione futura. All’interno della cinematografia giapponese è un elemento narrativo ricorrente, che attraversa lungometraggi e serie televisive animate a partire dal secondo dopoguerra. Il capolavoro di Ōtomo è uno dei più brillanti esempi di quanto l’animazione giapponese – lungi dalla sua controparte occidentale e fiabesca – abbia saputo farsi interprete anche in tempi recenti del proprio passato, espressione e allo stesso tempo vettore della coscienza collettiva di un paese profondamente lacerato, che solo a partire dagli anni Cinquanta, all’alba della sua rinascita economica, ha potuto guardarsi allo specchio, riflettendo sul proprio passato. Violenza, distopia, lotta e sacrificio: sono temi ricorrenti di narrazioni che hanno saputo conquistare anche l’immaginario occidentale e l’Italia in particolare, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. [2]

Il cinema, più di ogni altra arte popolare in Giappone, ha saputo raccogliere l’eredità di un trauma rimasto lungamente irrisolto come lo scoppio delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki – ma anche della successiva occupazione americana terminata nel 1952 – negli anni immediatamente successivi alla partenza delle forze alleate. È infatti nel 1954 che venne realizzato Gojira, diretto da Honda Ishiro: il primo dei kaiju eiga, i “film su mostri giganti”, più noto come Godzilla, ha come assoluta protagonista la creatura risvegliata dal suo riposo oceanico durante gli esperimenti nucleari americani nell’atollo di Bikini. Portatrice di una forza distruttiva selvaggia e inarrestabile, Gojira, realizzato con l’animazione in stop motion, è il prodotto dell’uso più violento e scellerato del progresso scientifico, quella bomba nucleare di cui replica gli effetti nella capitale giapponese, al suo passaggio trasformata in un cumulo di macerie e fiamme. La sua è una minaccia aliena, proveniente da un passato remoto e conseguenza di esperimenti umani: eppure, l’unico modo in cui l’umanità riesce ad arrestare la sua corsa è la produzione di un’ulteriore bomba, ancora più potente e pericolosa. L’umanità sembra qui condannata a un ciclo di esplosioni destinate a ripetersi nel tempo, senza tracciare un’alternativa alle ferite del conflitto. Il corpo stesso del mostro – un costume indossato da un figurante che ne realizzava le movenze – venne concepito ispirandosi alle cicatrici lasciate dalle radiazioni sui corpi dei sopravvissuti ai due scoppi: la pelle di Godzilla ne replica i contorni, diventando così l’incarnazione vivente del conflitto nucleare e della mutazione anche genetica che questa tecnologia innescò nell’uomo, anticipando alcune suggestioni che verranno poi riprese molti decenni più tardi.

Trentaquattro anni dopo, Ōtomo – che non ha vissuto il trauma della bomba – con Akira riprende idealmente dall’epilogo di Gojira: una città devastata, una ferita non rimarginabile. Questa volta tuttavia, non è a un passato sepolto o a una dimensione aliena e preistorica che viene collegato il seme dell’apocalisse. È un ciclo distruttivo ormai interiorizzato dalla specie, generato da un corpo interamente umano, quello di Akira, bambino dotato di poteri telecinetici e responsabile dell’esplosione che ci viene mostrata all’inizio del film: una luce bianca e abbacinante che ricalca i racconti e le descrizioni dei sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Gli esperimenti scientifici condotti sui bambini del progetto Akira non portano ad alcuna risoluzione. Nessuno comprende la natura e l’origine di un potere così distruttivo, che annienta per una seconda volta Neo Tokyo, trentuno anni dopo. Lo scoppio sembra invece parte di un ciclo di distruzione e rinascita magistralmente rappresentato nel visionario finale: «Io sono Tetsuo», affermazione di un’identità ritrovata che sancisce un’ulteriore esplosione, un big bang all’origine di un nuovo universo e forse, di un nuovo tempo e di un nuovo ciclo. Le visioni distopiche rappresentano un agglomerato complesso, che assume nel panorama cinematografico giapponese i tratti di un’idea di apocalisse molto diversa da quella raccontata dalle tradizioni Occidentali: non più rivelazione e catastrofe finale, quanto l’innesco di un continuo flusso circolare di distruzione e creazione, proprio anche di una differente percezione del tempo e della storia, definiti in traiettorie non lineari ma circolari. [3]

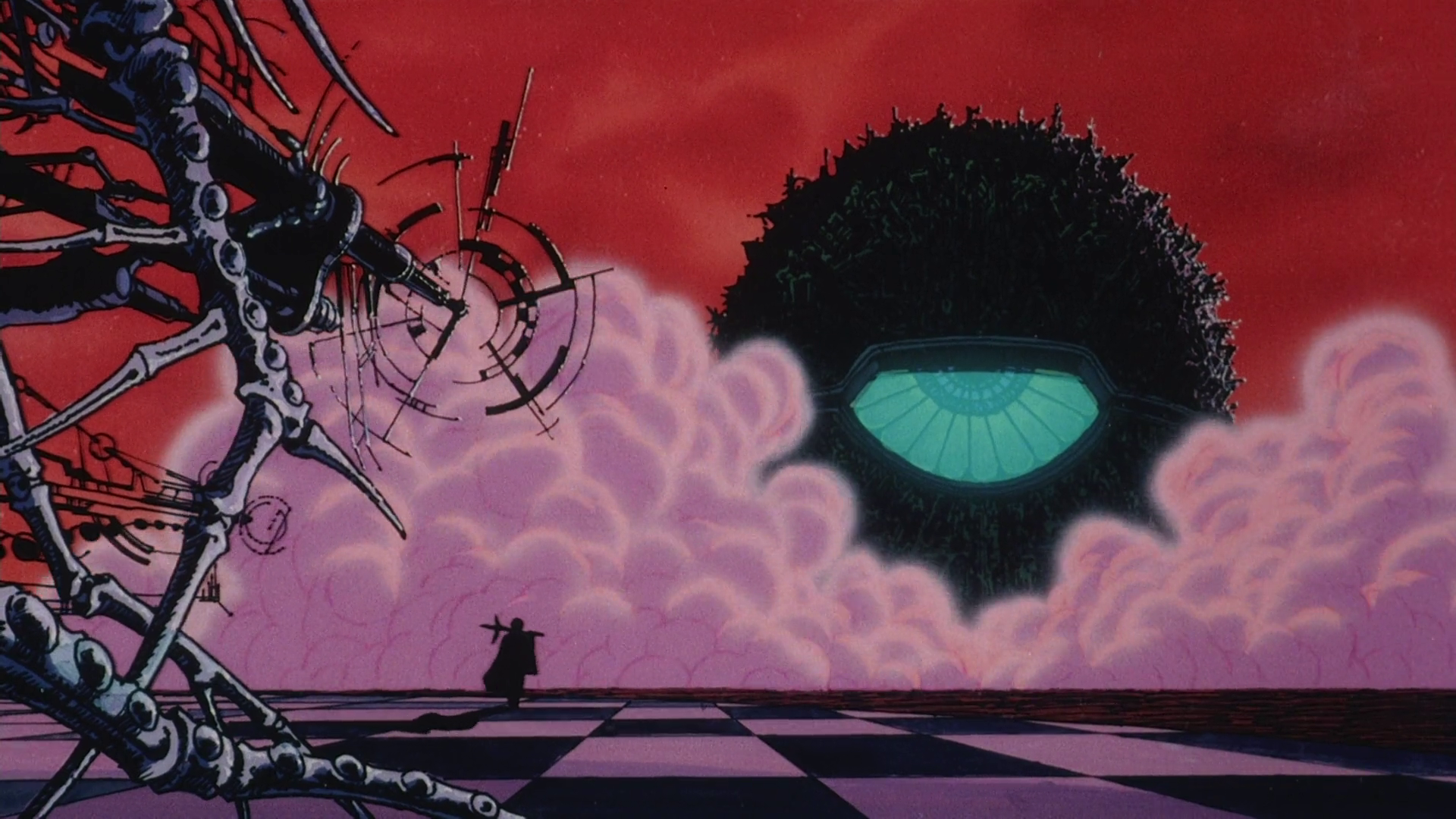

L’uovo dell’angelo (Tenshi no tamago, 1985), diretto da Oshii Mamoru, affronta gli stessi temi mescolando entrambe le prospettive. Protagonista è una bambina che vaga sola nelle rovine intorno a una città distrutta, custodendo gelosamente un uovo. Al suo fianco giunge un guerriero, armato di un fucile a forma di croce, che decide di seguire la ragazzina nel suo viaggio in un mondo grigio e irriconoscibile, ispirato agli spazi metafisici di De Chirico e alle suggestioni oniriche di Salvador Dalì, omaggiati esplicitamente dall’illustratore Amano Yoshitaka. Le uniche tracce di umanità sono alcune statue, memorie di un passato ormai perduto e dimenticato. Anche i protagonisti non hanno memoria, non conoscono il loro passato, né perché sono giunti fin lì. In uno dei dialoghi più affascinati del film, al guerriero viene affidato un racconto apocalittico che riscrive il diluvio biblico di tradizione ebraico-cristiana: la colomba inviata alla ricerca di terra non tornò, questa volta, e l’umanità rimase sull’arca, dimenticandosi nel corso delle generazioni della colomba, della terra, della propria storia. Una visione sicuramente più pessimista che interrompe la ciclicità della rinascita nel momento stesso della frattura dell’uovo, a cui non segue alcun disvelamento, ma solo la rivelazione, ancora una volta, di un’assenza, uno spazio vuoto e senza tempo.

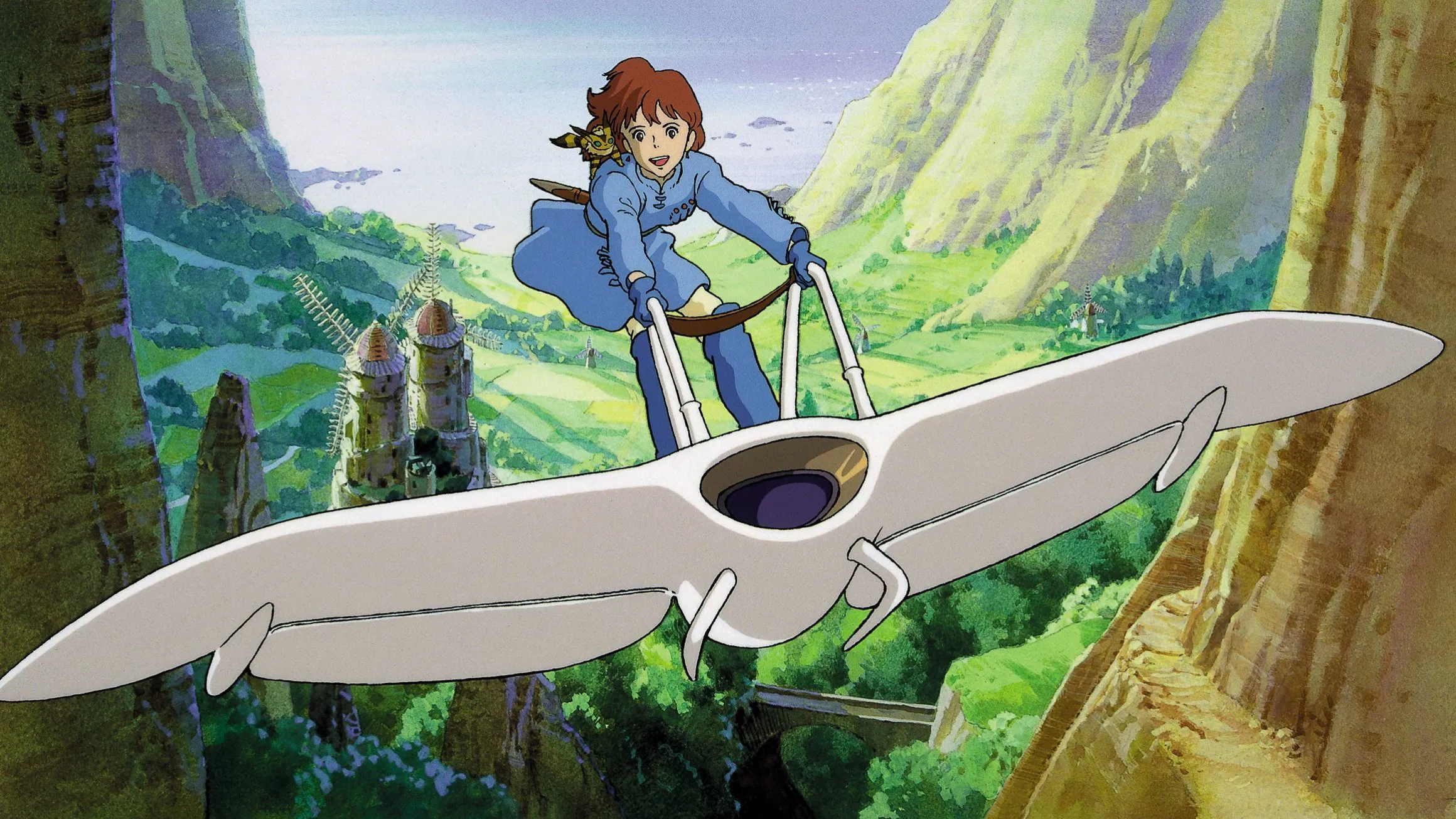

Con uno spirito ben diverso, un anno prima Miyazaki Hayao, partendo da un manga di grande successo da lui realizzato dal 1982, realizzò Nausicaä della Valle del vento (Kaze no tani no Naushika, 1984), anime che sposta l’ambientazione in un pianeta irriconoscibile, mille anni dopo un conflitto termonucleare che ne ha mutato i lineamenti. Il mondo conosciuto è dominato da una giungla tossica inabitabile, popolata da enormi creature simili a insetti. Protagonista è la principessa Nausicaä, che vive in uno dei pochi luoghi non ancora occupati dalla giungla in espansione. Il tono decisamente più fiabesco non allontana l’autore dal racconto di un’umanità ancora una volta immemore, che ripete ciclicamente i propri errori tentando di arrestare, con le medesime armi nucleari che l’avevano messa in ginocchio, l’avanzata delle spore tossiche. Eppure, proprio nel cuore di questa curiosa vegetazione mutante viene custodita la possibilità di una redenzione, una fonte di aria pulita e acqua incontaminata. Nausicaä durante un combattimento aereo – grande passione ed eredità familiare miyazakiana – precipita nel vuoto per atterrare alle basi del cuore sotterraneo della giungla tossica, una vasta cattedrale ornata dalle colonne di immensi alberi, in cui poter respirare senza soccombere. L’apocalisse è ancora una volta una creazione umana, a cui l’autore oppone l’intelligenza e la sensibilità della protagonista, che del personaggio omerico condivide la curiosità per il mondo che la circonda e per ciò che invece terrorizza i suoi simili: il mondo degli immensi artropodi con cui l’umanità si confronta al termine del lungometraggio. Il racconto dell’apocalisse nell’animazione giapponese rappresenta una delle più vivaci forme narrative con cui poter ricordare e allo stesso tempo esorcizzare il proprio passato rielaborando il trauma collettivo degli hibakusha – termine che indica le persone esposte all’esplosione – e della nazione intera. Dopo un terremoto o una grande tempesta, si racconta che le popolazioni giapponesi, in particolare all’inizio dell’era Tokugawa (1603–1867) intonassero un canto in cui ripetevano la parola yonaoshi, “riparazione del mondo”, formula rituale con cui celebrare il rinnovato equilibrio che seguiva alla violenza dei venti o dei moti sotterranei. [4] Dopo quattro secoli, al canto e alla parola si è aggiunta l’immagine, una traccia con cui invocare quella riparazione all’uomo ancora sconosciuta, che possa illuminare le ombre della nostra memoria.

NOTE

[1] Con il termine anime si indica l’animazione giapponese in tutte le sue forme, dai lungometraggi cinematografici alle serie televisive. È l’abbreviazione di animēshon, termine che deriva da una traslitterazione giapponese della parola inglese animation. Per approfondire la storia dell’animazione giapponese fin dalle sue origini nelle arti visive giapponesi si consiglia la lettura di: M. R. Novielli, Animerama. Storia del cinema d’animazione giapponese, Venezia, Marsilio, 2011.

[2] l 4 aprile del 1978 venne trasmesso in Italia il primo episodio della serie Goldrake, il cui successo fu l’apripista per un lungo elenco di serie animate giapponesi che nel giro di due decenni conquistarono intere generazioni. Per approfondire si veda: A. Fontana, La bomba e l’onda. Storia dell’animazione giapponese da Hiroshima a Fukushima, Milano, Bietti, 2013.

[3] M.R. Novielli, op.cit., p. 205.

[4] A. Sponberg, H. Hardacre, Maitreya, the Future Buddaha, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 187.